Дистрофия – «Ленинградская» болезнь. Как медики блокадного Ленинграда противостояли массовому голоду

13 сентября 1941 года. Из секретных документов 1-й дивизии вермахта:

«Перед дивизией – новый участок фронта: окружение Петербурга с миллионами жителей. Мы будем обходиться с ним как с крепостью и голодом заставим его сдаться. Эта борьба требует, чтобы у нас не появилось ни малейшей жалости к голодающему населению, даже к женщинам и детям. Эти женщины и дети являются русскими… Поэтому я приказываю, что ни один русский солдат и ни одно гражданское лицо, будь то мужчина, женщина или ребенок, не будет пропущен через наш фронт. Их следует держать на расстоянии огнем наших частей, находящихся на передовой, а все же если они прорвутся – расстреливать».

Ухудшение снабжения Ленинграда началось с первых недель блокады. С ноября 1941 года по январь 1942 года произошло очередное снижение энергетической ценности получаемой ими пищи: у рабочих с 1О87 до 7О7, служащих – с 581 до 473, иждивенцев – с 46О до 405 и детей до 12 лет – с 684 до 423 ккал в сутки. В трагическую историю блокадного Ленинграда навсегда вошли строчки:

«… 125 блокадных грамм

С огнем и кровью пополам».

Студентка медицинского института З. Сидельникова так описывает хронику обеспечения хлебом:

·«13/Х1 41 г. Сегодня убавили норму хлеба. Получать будем лишь 150 граммов в день. А хлеб-то стал сырой, тяжелый, как глина, и не пахнет хлебом…»;

·«20/Х1 41 г. Снова убавили норму хлеба – теперь будем получать 125 граммов сырого темного хлебушка…».

Через 3-4 недели недоедания среди населения появились массовые случаи заболевания алиментарной дистрофией, первоначально возникшей у детей и мужчин цветущего возраста, а потом уже у женщин. В ноябре 1941 года удельный вес этой категории больных составил 18 %. В 1942 году почти 88,6% всех ленинградцев перенесли алиментарную дистрофию. Она стали основной причиной гибели более миллиона граждан.

В марте 1942 года врачи стали выявлять больных цингой, получившей наиболее широкое распространение в последующие два месяца.

Одновременно выявлялись страдавшие пеллагрой (недостатком никотиновой кислоты и витаминов группы В). Только по данным официальной статистики в 1942 году до 20,4% всего населения было поражено различного вида авитаминозами. Можно полагать, что фактически таких больных было больше. С прорывом блокады и улучшением питания населения число больных алиментарной дистрофией и авитаминозами уменьшилось почти в 7 раз.

История сохранила многочисленные жизнеописания, в том числе страшные «картины из ада», иллюстрирующие, как проявляла себя смерть в блокированном Ленинграде.

Из воспоминаний врача Т.В. Поповой, ежедневно затрачивавшей на дорогу на работу и обратно по 5-6 часов:

«Голод в городе усиливался. Умерших на улицах становилось все больше и больше. Особенно много трупов было на набережной реки Карповки – от угла Кировского проспекта до самого морга больницы им. Ф. Ф. Эрисмана все пространство было заполнено трупами. Потом их увозили пятитонками, заполненными до верха, на Пискаревское кладбище. Очень тяжело было это видеть».

Удивительными, заслуживающими отдельного упоминания, являются факты интенсивных научных исследований о последствиях голодания, выполненных специалистами: патоморфологами, судебно-медицинскими экспертами, гистологами, биохимиками, микробиологами и т.д. Работая подчас в невыносимых условиях, они изучали этапы развития патологических процессов при дистрофии, что в последующем способствовало разработке оптимальных методов лечения.

Результаты этих уникальных исследований стали достоянием не только отечественной, но и мировой медицинской науки. Имена учёных-медиков, посвятивших себя этой тяжелейшей работе, не должны быть забыты. Без их безграничного энтузиазма многие достижения послевоенной терапевтической науки, хирургии, фармакологии вряд ли были бы возможны. Большое значение имело изучение атеросклероза, гипертонической болезни, стенокардии и инфарктов миокарда. Появился даже специальный термин «блокадная гипертония».

Если в довоенный период гипертоническую болезнь диагностировали, как правило, у лиц старше 40 лет, то во время блокады она в 40% случаев отмечалась у горожан в возрасте от 20 до 40 лет. Распространенность этих заболеваний в 40-ые – 50-ые годы, уже после окончания войны, продолжала оставаться высокой. Многие жители города страдали также заболеваниями желудочно-кишечного тракта, начавшимися в тяжёлые годы блокады.

Изменения, возникавшие в результате дистрофии, оказались столь значительны, что спустя многие десятилетия прослеживалась их патогенетическая (причинная) связь с распространенностью у блокадников широкого спектра соматической патологии, которая в ряде случаев приобретала признаки генетически обусловленных процессов. Эта проблема нашла свое отражение в уникальном монографическом исследовании профессора Л. П. Хорошининой «Голодание в детстве как причина болезней в старости» (СПб, 2002 г.).

Некоторые дополнения к воспоминаниям блокадников о голоде. Уже в первые месяцы войны исчезли птицы и животные. Большинство домашних животных, вероятно, было употреблено в пищу, а птицы улетели в поисках пропитания. Очень быстро исчезли и крысы. Не зря говорится, что они первыми покидают тонущий корабль. Крыс в блокированном Ленинграде не было до 1943 года. Врачи - диетологи и биохимики провели даже своеобразное «ранжирование» мяса животных по степени его калорийности (собаки – морские свинки – кошки – крысы).

Главной структурной единицей по организации противостояния блокадной дистрофии был «Совет питания» с несколькими секциями, организованный при Городском отделе здравоохранения (проф. С. М. Рысс и др.). Совет давал заключения по различным вопросам, связанным с использованием пищевых заменителей и новых видов пищевых продуктов. Санитарно-пищевая инспекция города и районов большое внимание уделяла вопросу доведения до потребителей положенных норм питания. Борьба шла за каждый грамм продукта и за максимальное повышение фактической калорийности пищи.

Из воспоминаний Е.П. Шварцвальд-Хмызниковой:

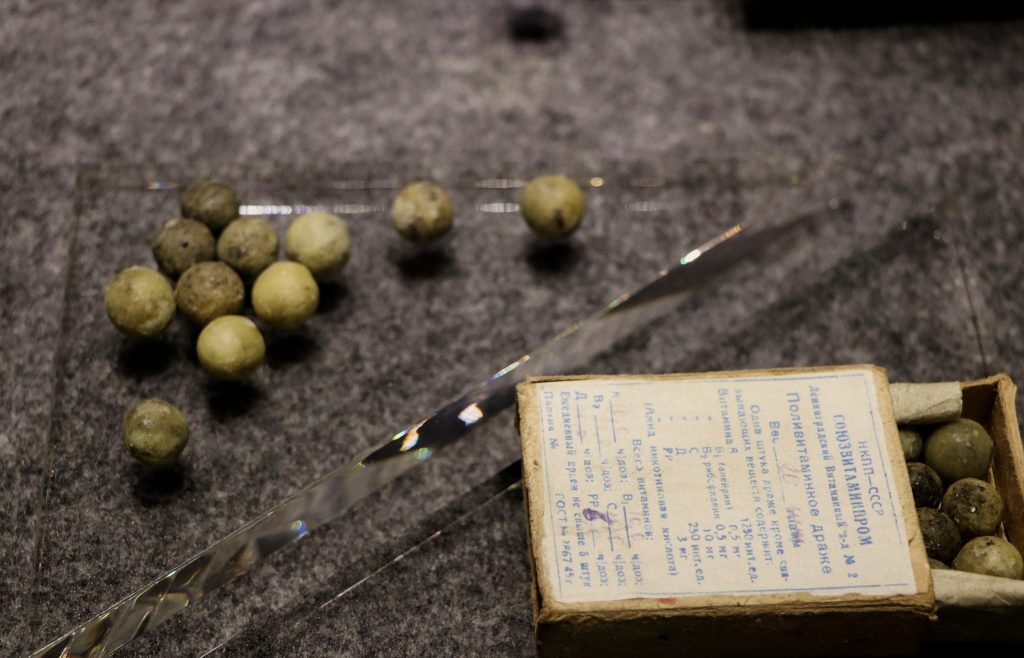

«Для выяснения патогенеза цинги в условиях блокады Ленинграда специальные исследования были проведены во «Всесоюзном институте витаминной промышленности», созданном незадолго до начала войны в больнице им. И.И. Мечникова. Эти исследования выполняли люди, сами страдавшие от дистрофии, а доцент Н.Б. Хаустов и ассистент А.В. Самохвалов вскоре погибли от голода. Проф. А.А. Шмидтом и К.З. Тульчинской был разработан метод получения концентратов аскорбиновой кислоты из хвои. В декабре 1941 – феврале 1942 г. аскорбиновая кислота и провитамин А отсутствовали в крови у 80-90% обследованных, но при этом цинга проявлялась в основном в скрытой форме. Летом 1942 года, несмотря на сезонное улучшение питания, цинга стала проявляться уже в открытой форме. Сотрудники больницы, вместе с выздоравливающими, заготавливали сосновые и еловые ветки для приготовления хвойной настойки, спасшей жизнь многим ленинградцам. Характерного зеленого цвета хвойный раствор постоянно присутствовал на столах во всех больничных учреждениях и городских пунктах питания. Хвойный экстракт использовался также и наружно, для заживления ран»

Для борьбы с белковым и витаминным голоданием в практику были внедрены принципы использования дрожжевого белка и технического казеина. Добавление в пищу казеина позволило увеличить калораж пищи до 2500 ккал, что давало быструю прибавку в весе, пропадало ощущение голода, исчезали «пищевые сны» и депрессия. Применялся также кровяной порошок и желатин. На фабрике им. Микояна была разработана технология приготовления пищевых дрожжей из древесных опилок: «Из дрожжей варили суп, который в то время казался очень вкусным».

Нельзя не отметить профессиональный энтузиазм и определенную «изобретательность» врачей-диетологов. Н.В. Вераксо в своих воспоминаниях пишет:

«В связи с дефицитом минеральных солей…формирование костной мозоли ураненых с переломами … было затруднено…Нами было внесено предложение по изготовлению в госпитале костной и рыбной муки, которая добавлялась в различные пищевые продукты…использовались силос из пригородных совхозов, приготовленный из капустного листа, безвредная профилактическая сыворотка на основе лошадиной сыворотки. Из такого силоса с сухарными крошками, полученными при вытряхивании мешков из-под хлебных сухарей, приготовлялись щи с рыбьим жиром. Блюдо отпускалось больным 1 раз в день, без ограничения, в течение 5-6 дней. Больные были очень довольны».

Достижения в организации питания в комплексе с другими видами лечения курировались непосредственно зав. Горздравотделом Ф.И.Машанским. Они демонстрировались и обсуждались на двух выставках и конференциях в 1943г. и 1944г. Этому предшествовало широкое внедрение приобретённого опыта в городских лечебных учреждениях. По воспоминаниям других авторов, еще раньше, в ноябре 1942 года, состоялась общегородская научная конференция, посвященная проблеме гиповитаминозов при сочетании их с алиментарной дистрофией.

На 15 заготовительных пунктах, открытых в пригородах Ленинграда, в 1942 году было заготовлено и переработано более 400 тонн дикорастущих пищевых растений,изучен их химический состав, разработана рецептура блюд и технология их изготовления. Зимой 1942-1943 гг. в столовых города почти все первые блюда готовились из дикорастущих съедобных растений, и цинга отступила. Специалистами была также обоснована и апробирована технология закваски дикорастущих трав с применением чистой культуры молочно-кислого брожения. На Невском, в гастрономе №1 (Елисеевском) продавались без карточек заквашенные травы и свежая лебеда. Они пользовались большим спросом у ленинградцев.

Огромное значение для поддержания жизни и здоровья жителей города имели соевые продукты. Их вырабатывали из полуобгоревших соевых бобов, найденных на одном из пароходов в Гавани. В кратчайшие сроки была разработана технология получения соевых продуктов – кефир, молоко, шрот. Уже в октябре 1941 года началось их производство. Готовились полуфабрикаты для сырников и котлет, соево-казеиновая сметана, соевое желе с использованием морской капусты вместо желатина, кисель, кофейное или шоколадное молоко из более обгорелых бобов, котлеты из жмыха с перцем, студень из сухих кишок и телячьих желудков. Молочные заводы работали всю войну в три смены и продолжали выпускать соевое молоко ещё несколько лет после войны. Трудно переоценить значение соевого молока для детей, которое для многих из них было основным источником питания, а для новорожденных – гарантией самой жизни.

Жестом отчаяния следует считать рецептуру «Некоторых блюд времён блокады»: это «оладьи по-ладожски» (из картофеля, выловленного с потопленных немцами барж на Ладожском озере), селёдочный паштет (из остатков, при этом « не надо пренебрегать найденными в отбросах»); заливное (из столярного клея),картофельная запеканка (из шелухи от картофеля), похлёбка из кожаных ремней («лучше брать неокрашенные ремни»), лепёшки из горчицы (с возможным дополнением соевого, хлопкового и льняного жмыха), котлеты из технического альбумина; кровяная колбаса из технического альбумина, мясной суп из домашних и одомашненных животных, в том числе крыс, и другие.

Автор материала:

Татьяна Михайловна Голубева,

научный консультант и автор концепции

Музея медицины блокадного Ленинграда

Санкт-Петербургского госпиталя ветеранов войн

«Перед дивизией – новый участок фронта: окружение Петербурга с миллионами жителей. Мы будем обходиться с ним как с крепостью и голодом заставим его сдаться. Эта борьба требует, чтобы у нас не появилось ни малейшей жалости к голодающему населению, даже к женщинам и детям. Эти женщины и дети являются русскими… Поэтому я приказываю, что ни один русский солдат и ни одно гражданское лицо, будь то мужчина, женщина или ребенок, не будет пропущен через наш фронт. Их следует держать на расстоянии огнем наших частей, находящихся на передовой, а все же если они прорвутся – расстреливать».

Ухудшение снабжения Ленинграда началось с первых недель блокады. С ноября 1941 года по январь 1942 года произошло очередное снижение энергетической ценности получаемой ими пищи: у рабочих с 1О87 до 7О7, служащих – с 581 до 473, иждивенцев – с 46О до 405 и детей до 12 лет – с 684 до 423 ккал в сутки. В трагическую историю блокадного Ленинграда навсегда вошли строчки:

«… 125 блокадных грамм

С огнем и кровью пополам».

Студентка медицинского института З. Сидельникова так описывает хронику обеспечения хлебом:

·«13/Х1 41 г. Сегодня убавили норму хлеба. Получать будем лишь 150 граммов в день. А хлеб-то стал сырой, тяжелый, как глина, и не пахнет хлебом…»;

·«20/Х1 41 г. Снова убавили норму хлеба – теперь будем получать 125 граммов сырого темного хлебушка…».

Через 3-4 недели недоедания среди населения появились массовые случаи заболевания алиментарной дистрофией, первоначально возникшей у детей и мужчин цветущего возраста, а потом уже у женщин. В ноябре 1941 года удельный вес этой категории больных составил 18 %. В 1942 году почти 88,6% всех ленинградцев перенесли алиментарную дистрофию. Она стали основной причиной гибели более миллиона граждан.

В марте 1942 года врачи стали выявлять больных цингой, получившей наиболее широкое распространение в последующие два месяца.

Одновременно выявлялись страдавшие пеллагрой (недостатком никотиновой кислоты и витаминов группы В). Только по данным официальной статистики в 1942 году до 20,4% всего населения было поражено различного вида авитаминозами. Можно полагать, что фактически таких больных было больше. С прорывом блокады и улучшением питания населения число больных алиментарной дистрофией и авитаминозами уменьшилось почти в 7 раз.

История сохранила многочисленные жизнеописания, в том числе страшные «картины из ада», иллюстрирующие, как проявляла себя смерть в блокированном Ленинграде.

Из воспоминаний врача Т.В. Поповой, ежедневно затрачивавшей на дорогу на работу и обратно по 5-6 часов:

«Голод в городе усиливался. Умерших на улицах становилось все больше и больше. Особенно много трупов было на набережной реки Карповки – от угла Кировского проспекта до самого морга больницы им. Ф. Ф. Эрисмана все пространство было заполнено трупами. Потом их увозили пятитонками, заполненными до верха, на Пискаревское кладбище. Очень тяжело было это видеть».

Удивительными, заслуживающими отдельного упоминания, являются факты интенсивных научных исследований о последствиях голодания, выполненных специалистами: патоморфологами, судебно-медицинскими экспертами, гистологами, биохимиками, микробиологами и т.д. Работая подчас в невыносимых условиях, они изучали этапы развития патологических процессов при дистрофии, что в последующем способствовало разработке оптимальных методов лечения.

Результаты этих уникальных исследований стали достоянием не только отечественной, но и мировой медицинской науки. Имена учёных-медиков, посвятивших себя этой тяжелейшей работе, не должны быть забыты. Без их безграничного энтузиазма многие достижения послевоенной терапевтической науки, хирургии, фармакологии вряд ли были бы возможны. Большое значение имело изучение атеросклероза, гипертонической болезни, стенокардии и инфарктов миокарда. Появился даже специальный термин «блокадная гипертония».

Если в довоенный период гипертоническую болезнь диагностировали, как правило, у лиц старше 40 лет, то во время блокады она в 40% случаев отмечалась у горожан в возрасте от 20 до 40 лет. Распространенность этих заболеваний в 40-ые – 50-ые годы, уже после окончания войны, продолжала оставаться высокой. Многие жители города страдали также заболеваниями желудочно-кишечного тракта, начавшимися в тяжёлые годы блокады.

Изменения, возникавшие в результате дистрофии, оказались столь значительны, что спустя многие десятилетия прослеживалась их патогенетическая (причинная) связь с распространенностью у блокадников широкого спектра соматической патологии, которая в ряде случаев приобретала признаки генетически обусловленных процессов. Эта проблема нашла свое отражение в уникальном монографическом исследовании профессора Л. П. Хорошининой «Голодание в детстве как причина болезней в старости» (СПб, 2002 г.).

Некоторые дополнения к воспоминаниям блокадников о голоде. Уже в первые месяцы войны исчезли птицы и животные. Большинство домашних животных, вероятно, было употреблено в пищу, а птицы улетели в поисках пропитания. Очень быстро исчезли и крысы. Не зря говорится, что они первыми покидают тонущий корабль. Крыс в блокированном Ленинграде не было до 1943 года. Врачи - диетологи и биохимики провели даже своеобразное «ранжирование» мяса животных по степени его калорийности (собаки – морские свинки – кошки – крысы).

Главной структурной единицей по организации противостояния блокадной дистрофии был «Совет питания» с несколькими секциями, организованный при Городском отделе здравоохранения (проф. С. М. Рысс и др.). Совет давал заключения по различным вопросам, связанным с использованием пищевых заменителей и новых видов пищевых продуктов. Санитарно-пищевая инспекция города и районов большое внимание уделяла вопросу доведения до потребителей положенных норм питания. Борьба шла за каждый грамм продукта и за максимальное повышение фактической калорийности пищи.

Из воспоминаний Е.П. Шварцвальд-Хмызниковой:

«Для выяснения патогенеза цинги в условиях блокады Ленинграда специальные исследования были проведены во «Всесоюзном институте витаминной промышленности», созданном незадолго до начала войны в больнице им. И.И. Мечникова. Эти исследования выполняли люди, сами страдавшие от дистрофии, а доцент Н.Б. Хаустов и ассистент А.В. Самохвалов вскоре погибли от голода. Проф. А.А. Шмидтом и К.З. Тульчинской был разработан метод получения концентратов аскорбиновой кислоты из хвои. В декабре 1941 – феврале 1942 г. аскорбиновая кислота и провитамин А отсутствовали в крови у 80-90% обследованных, но при этом цинга проявлялась в основном в скрытой форме. Летом 1942 года, несмотря на сезонное улучшение питания, цинга стала проявляться уже в открытой форме. Сотрудники больницы, вместе с выздоравливающими, заготавливали сосновые и еловые ветки для приготовления хвойной настойки, спасшей жизнь многим ленинградцам. Характерного зеленого цвета хвойный раствор постоянно присутствовал на столах во всех больничных учреждениях и городских пунктах питания. Хвойный экстракт использовался также и наружно, для заживления ран»

Для борьбы с белковым и витаминным голоданием в практику были внедрены принципы использования дрожжевого белка и технического казеина. Добавление в пищу казеина позволило увеличить калораж пищи до 2500 ккал, что давало быструю прибавку в весе, пропадало ощущение голода, исчезали «пищевые сны» и депрессия. Применялся также кровяной порошок и желатин. На фабрике им. Микояна была разработана технология приготовления пищевых дрожжей из древесных опилок: «Из дрожжей варили суп, который в то время казался очень вкусным».

Нельзя не отметить профессиональный энтузиазм и определенную «изобретательность» врачей-диетологов. Н.В. Вераксо в своих воспоминаниях пишет:

«В связи с дефицитом минеральных солей…формирование костной мозоли ураненых с переломами … было затруднено…Нами было внесено предложение по изготовлению в госпитале костной и рыбной муки, которая добавлялась в различные пищевые продукты…использовались силос из пригородных совхозов, приготовленный из капустного листа, безвредная профилактическая сыворотка на основе лошадиной сыворотки. Из такого силоса с сухарными крошками, полученными при вытряхивании мешков из-под хлебных сухарей, приготовлялись щи с рыбьим жиром. Блюдо отпускалось больным 1 раз в день, без ограничения, в течение 5-6 дней. Больные были очень довольны».

Достижения в организации питания в комплексе с другими видами лечения курировались непосредственно зав. Горздравотделом Ф.И.Машанским. Они демонстрировались и обсуждались на двух выставках и конференциях в 1943г. и 1944г. Этому предшествовало широкое внедрение приобретённого опыта в городских лечебных учреждениях. По воспоминаниям других авторов, еще раньше, в ноябре 1942 года, состоялась общегородская научная конференция, посвященная проблеме гиповитаминозов при сочетании их с алиментарной дистрофией.

На 15 заготовительных пунктах, открытых в пригородах Ленинграда, в 1942 году было заготовлено и переработано более 400 тонн дикорастущих пищевых растений,изучен их химический состав, разработана рецептура блюд и технология их изготовления. Зимой 1942-1943 гг. в столовых города почти все первые блюда готовились из дикорастущих съедобных растений, и цинга отступила. Специалистами была также обоснована и апробирована технология закваски дикорастущих трав с применением чистой культуры молочно-кислого брожения. На Невском, в гастрономе №1 (Елисеевском) продавались без карточек заквашенные травы и свежая лебеда. Они пользовались большим спросом у ленинградцев.

Огромное значение для поддержания жизни и здоровья жителей города имели соевые продукты. Их вырабатывали из полуобгоревших соевых бобов, найденных на одном из пароходов в Гавани. В кратчайшие сроки была разработана технология получения соевых продуктов – кефир, молоко, шрот. Уже в октябре 1941 года началось их производство. Готовились полуфабрикаты для сырников и котлет, соево-казеиновая сметана, соевое желе с использованием морской капусты вместо желатина, кисель, кофейное или шоколадное молоко из более обгорелых бобов, котлеты из жмыха с перцем, студень из сухих кишок и телячьих желудков. Молочные заводы работали всю войну в три смены и продолжали выпускать соевое молоко ещё несколько лет после войны. Трудно переоценить значение соевого молока для детей, которое для многих из них было основным источником питания, а для новорожденных – гарантией самой жизни.

Жестом отчаяния следует считать рецептуру «Некоторых блюд времён блокады»: это «оладьи по-ладожски» (из картофеля, выловленного с потопленных немцами барж на Ладожском озере), селёдочный паштет (из остатков, при этом « не надо пренебрегать найденными в отбросах»); заливное (из столярного клея),картофельная запеканка (из шелухи от картофеля), похлёбка из кожаных ремней («лучше брать неокрашенные ремни»), лепёшки из горчицы (с возможным дополнением соевого, хлопкового и льняного жмыха), котлеты из технического альбумина; кровяная колбаса из технического альбумина, мясной суп из домашних и одомашненных животных, в том числе крыс, и другие.

Автор материала:

Татьяна Михайловна Голубева,

научный консультант и автор концепции

Музея медицины блокадного Ленинграда

Санкт-Петербургского госпиталя ветеранов войн